這是一幅珍藏于黔陽古城節(jié)孝祠的黔陽古城原貌白描全景圖,長116厘米,寬90厘米,由一位老人憑記憶手繪而成。

神奇的是,這位老人從未學(xué)過繪畫,而且還是一位聾啞人,90年代末,他看到古城年久失修,日益破敗,心生焦慮,逐漸萌生了把自己記憶中美麗的古城全部畫出來,留給后人的想法。

于是,理發(fā)之余,他開始在紙上對古城反復(fù)描摹修改,數(shù)易其稿,歷時三年,終于畫出一幅完整的古城原貌圖,它以勾勒的筆法,將古城各處建筑的方位和布局交代清楚,盡精微而至廣大,再現(xiàn)了清末民初的古城風(fēng)貌,真實(shí)還原了九街十八巷、城墻、城門以及繁多的窨子屋,成為研究黔陽古城珍貴的歷史資料,堪稱古城手繪第一人!

這位老人名叫徐其昌,1938年生于黔城上南門,八歲喪母,父親外出幫工,五歲時聞鄰居鐵炮致聾。他沒有受過學(xué)校教育,基本不識字,與人交流多以畫圖表達(dá)自己的意圖。長大后徐其昌在古城西門河邊以理發(fā)為主業(yè),以簡單木工為副業(yè),自食其力,35歲娶一聾啞女為妻,后生子,并將自己孩子培養(yǎng)成一名大學(xué)生。

2024年1月23日上午,另一位對黔陽古城懷著深深熱愛的古城居民,54歲的彭永忠?guī)е炱洳先耸掷L縮印圖,站到了黔陽古城東門口游客服務(wù)中心的廣場上,他將按圖索驥,帶領(lǐng)我們?nèi)ふ夷切┫Ш透淖兞说墓懦秋L(fēng)景。

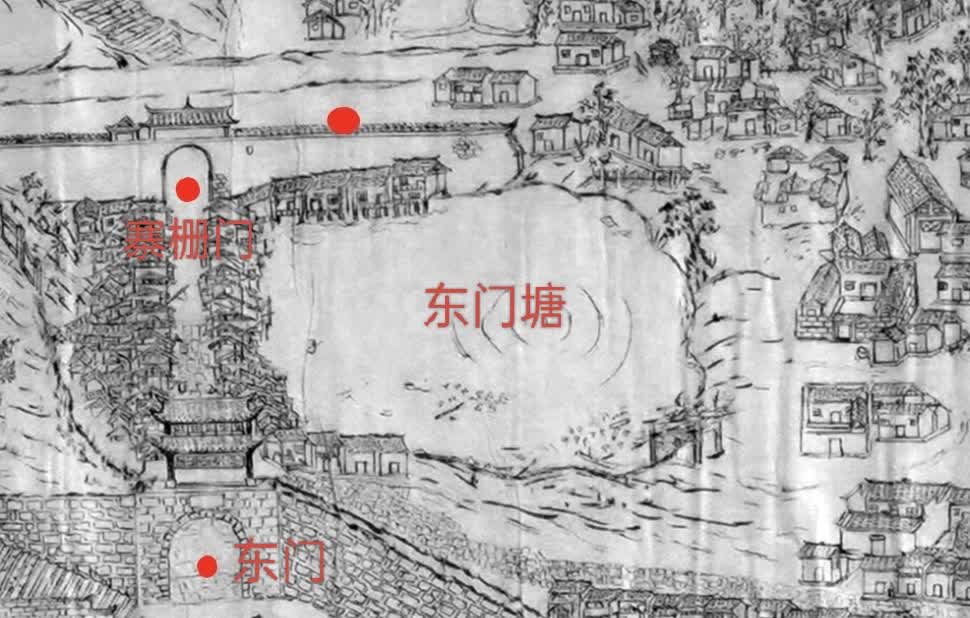

彭永忠所站立的位置為歷史上黔城的東門塘,因古城三面環(huán)水,僅東門無水,故在此修建東門塘,具有風(fēng)水,消防等功能,上世紀(jì)90年代填平,修建了游客服務(wù)中心。

手繪圖中的黔陽古城東門塘、寨柵門和東城門

消失的黔陽古城東(城)門:黔陽縣志記載,東門又名寅賓門,始建于明正統(tǒng)十四年(1450年)紅砂石城墻,高高的城樓,上世紀(jì)文革期間拆毀,而今,東門只剩一個地理位置的概念。

彭哥帶你游黔城(一)東門口

龍標(biāo)山上鐘鼓樓:鐘鼓樓位于龍標(biāo)山上,與宋代修建的普明寺共為勝境,可惜的是,清咸豐年間,官府為鎮(zhèn)壓太平軍,設(shè)軍火庫于寺內(nèi),石達(dá)開攻打黔城,爭奪龍標(biāo)山炮臺,導(dǎo)致寺毀,僅存鐘鼓樓。

彭哥帶你游黔城(二)消失的普明禪寺

歷史上龍標(biāo)山上的普明寺、寶山書院和鐘鼓樓。

昔日普明寺,如今荒草生。 咸豐十一年(1861年),太平天國翼王石達(dá)開離天京(今南京)出走西行,到達(dá)湘西,攻黔城。清軍設(shè)火藥庫于黔城龍標(biāo)山普明禪寺。是年十一月初七日,黔城龍標(biāo)山普明禪寺毀於兵火,獨(dú)存鐘鼓樓。

民國三十一年(1942)6月,官商合辦的“黔陽縣民生工廠”在黔城龍標(biāo)山普明寺正式開工,民國三十七年(1948)“黔陽縣民生工廠”停辦。“大躍進(jìn)”時期,將黔城龍標(biāo)山普明禪寺大鐘拿去大煉鋼鐵。龍標(biāo)山普明禪寺遂毀。上世紀(jì)60年代,曾在此改建糧庫。

寶山書院:寶山書院位于龍標(biāo)山上,原黔城鎮(zhèn)政府大樓后,始建于宋代,是我國較早的官學(xué)之一,占地1000余平方米,為庭院兩進(jìn)木結(jié)構(gòu),兩側(cè)有封火墻,院內(nèi)有天井,書院大門為近期修建。

城隍廟:城隍廟位于龍標(biāo)山下東門口內(nèi),左靠東門,右臨火神廟,前為大街,后接崇圣宮,修建于明代,上世紀(jì)50年代改做他用,六十年代作為破四舊拆毀,舊址為后來的郵政所占據(jù)。

彭哥帶你游黔城(三)消失的城隍廟

郵電局臨街樓房后如今一片廢墟。城隍廟大門原為兩扇朱漆木門,門外鎮(zhèn)以鼓目雄獅。每逢正月十五元宵、五月十九日城隍壽誕,六月十八城隍夫人生辰以及清明節(jié)、七月十五、十月十五日,城隍廟都要舉行重要祭祀活動,參與人數(shù)很多,百姓趕廟會,勝于普通過節(jié)。

火神廟又叫炎帝宮、赤帝宮,位于黔陽古城東正街與北正街之間的火神巷,建于明代,為宮殿式建筑,大門兩重,內(nèi)有大廳及天井。火神廟曾經(jīng)作為糧食行業(yè)會館,上世紀(jì)八十年代為古城幼兒園所在地。

手繪圖上的城隍廟、火神廟(赤帝宮)和文廟。

文廟原系學(xué)宮,宋元豐三年(1080)建于黔城龍標(biāo)山西側(cè),后多次毀于兵亂,多次修建,乾隆十二年(1747)后形成規(guī)模,大殿高二丈有余,殿內(nèi)設(shè)先師孔子牌位,兩邊廂房設(shè)先儒牌位。

殿前雕有盤龍石階,中間有泮池,月橋,前有照壁,左右有石欄、戟門;廟的兩邊是廂房、教澤堂,并有御碑亭二座,名宦、鄉(xiāng)賢、孝義三祠,四周為鏤空的宮墻。民國二十七年(1938年)國民黨中央警官學(xué)校特警訓(xùn)練班曾設(shè)此處,60年代因修建糧庫,文廟被拆毀。

彭哥帶你游黔城(四):文廟

文廟院墻墻體內(nèi)嵌入的”文武官員軍民人等至此下馬”碑

文廟宮墻今尤在,不見武官下馬來……

彭哥帶你游黔城之五:考棚

北(城)門遺址:北門又稱拱辰門,位于北正街北端,始建于明正統(tǒng)十五年(1450年)以紅砂石筑底,高一丈八尺,底寬三丈,上寬九尺,城門上有樓,有墻垛、望臺、城門的北城城防,城高水深,易守難攻,1964年遭到拆毀,僅余部分殘墻。

彭哥帶你游黔城之六:節(jié)孝祠

節(jié)孝祠與節(jié)孝坊位于育嬰巷,坐落于考棚、文廟、明倫堂、正女坊之間,是文廟系列建筑,亦是黔陽古城儒家文化的延伸與擴(kuò)展。始建于清道光年間,由黔陽知縣龍光甸、教諭黃本驥二人倡修,表彰黔陽縣婦女之節(jié)孝者。清光緒十七年(1891年)重建,后頹敗,今人予以復(fù)修。

節(jié)孝祠為“工”字形窨子屋,正堂門楣上懸掛匾額,書“為婦女勸”四字,大門懸聯(lián)“漢晉隋唐五代元明后綱常何鑒,蒙回釋道三生幾季還節(jié)孝我來”。正廳中堂懸“節(jié)孝”牌匾,兩側(cè)掛對聯(lián):人間節(jié)為貴,天下孝當(dāng)先。當(dāng)年,這里祭祀牌位有黔陽歷代孝子、義士、節(jié)婦、烈女21人。節(jié)孝坊與正女坊、文廟相鄰,時光之上挺立起黔陽古城封建王朝千百年道德教化的冠冕。孝若流水,上代截流,下代干涸。

文廟外的節(jié)孝坊

彭哥帶你游黔城之七:北門

手繪圖上的黔陽古城北正街、北(城)門。

北正街左側(cè)向家巷內(nèi),曾為解放初黔陽縣第五區(qū)人民政府,后為黔城鄉(xiāng)政府所在地。

毀于火災(zāi)的北正街向家祠堂。

灶王宮位于黔陽古城南正街。始建于清康熙三十二年(1693年)。當(dāng)時黔陽縣令史在曠在黔陽為官,清正廉潔,愛民如子。離任后黔陽百姓自發(fā)捐款,建樓以紀(jì),名日“懷德祠”,又名史公祠。清嘉慶八年(1803年)重修,穿斗式,大斗拱,旱天井,三進(jìn)深,置灶神于前堂,遂為“灶王宮”。

灶神,全銜是“東廚司命九靈元王定福神君”,俗稱“灶君”,或稱“護(hù)宅天尊”“灶

王”,是中國民間信仰最普遍的神祇。

進(jìn)入灶王宮,可以看到,灶神左右隨侍兩神,一捧“善罐”、一捧“惡罐”,隨時將一家人的行為記錄保存于罐中,年終時向天庭報告。農(nóng)歷十二月廿三日就是灶神上天,黔陽又稱“辭灶”,家家戶戶按祭禮“送灶神”。

“上天言好事,下界降吉祥。”除夕“接灶”后,祭禮才算完成。

彭哥帶你游黔城之八:灶王宮

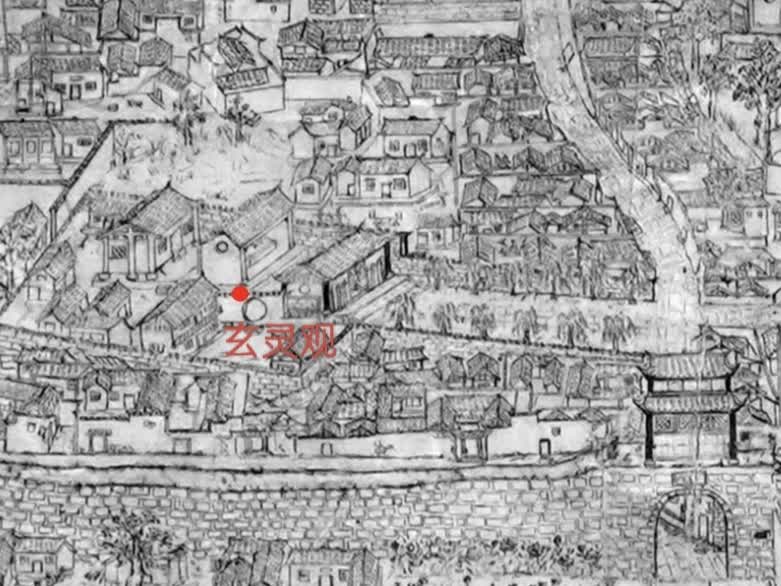

玄靈觀遺址。玄靈觀位于黔城西正街右側(cè),宋大觀元年(1107年)始建,進(jìn)入大門,一道廊宇直通院內(nèi),兩邊各有一間廂房,供修道之人生活,院內(nèi)曾有一個龐大的八卦老君爐,高大雄偉,足足占據(jù)了半個院子,解放后,玄靈觀被改為糧庫,庫房前拱形門洞,即為拆除城墻后的紅砂巖砌成。

手繪圖上黔陽古城西正街左側(cè)的玄靈觀。

李世龍(原國民黨第三軍軍長)府邸舊址:李世龍原名李云峰,1880年出生,后加入國民軍,進(jìn)駐湖南黔陽時,與黔城唐氏成婚,晚年回黔城定居,1953年年病故,享年73歲。

彭哥帶你游黔城之九:李世龍府邸遺址

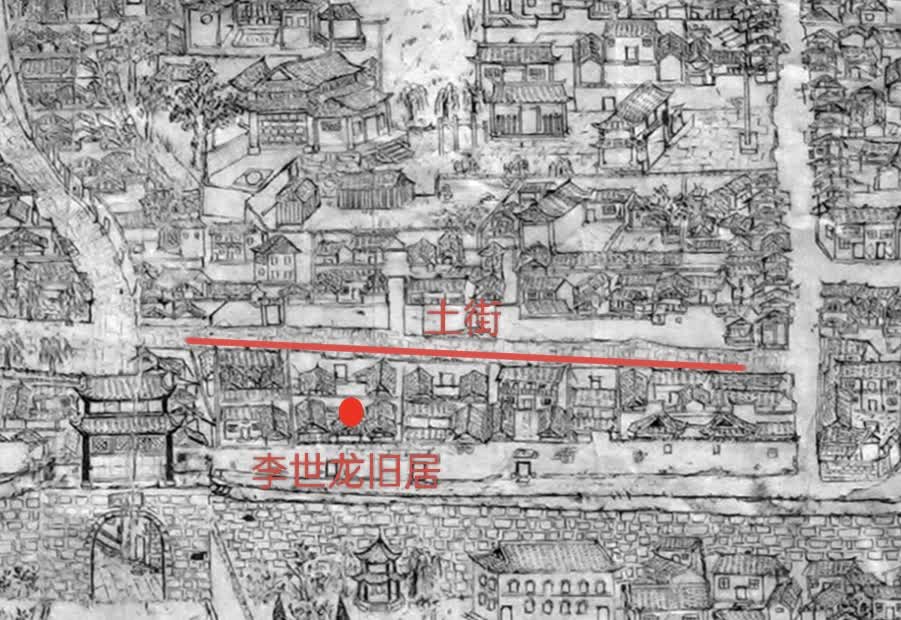

手繪圖上黔陽古城西門右側(cè)的李世龍府邸和土街。(解放后被并入黔陽三中,作為三中食堂和女生宿舍,現(xiàn)已全部拆除)

上南門遺址。上南門位于黔陽古城南正街西側(cè)出口,始筑于唐建中二年(781年),為敘州土城之南門。明正統(tǒng)十五年(1450年)改建為紅砂石城墻,城墻高一丈七尺,墻頂寬九尺。上有高大城樓,立于城樓之上,沅水東、西、南三面一覽無遺。初稱宣化門,后稱文星門。因處于沅水上游,老百姓俗稱上南門。城門樓上曾懸掛“赤寶連云”匾額,現(xiàn)僅存門洞遺址和城墻殘骸。

彭哥帶你游黔城之十:上南門遺址

手繪圖中的上南門

上南門城墻遺址。

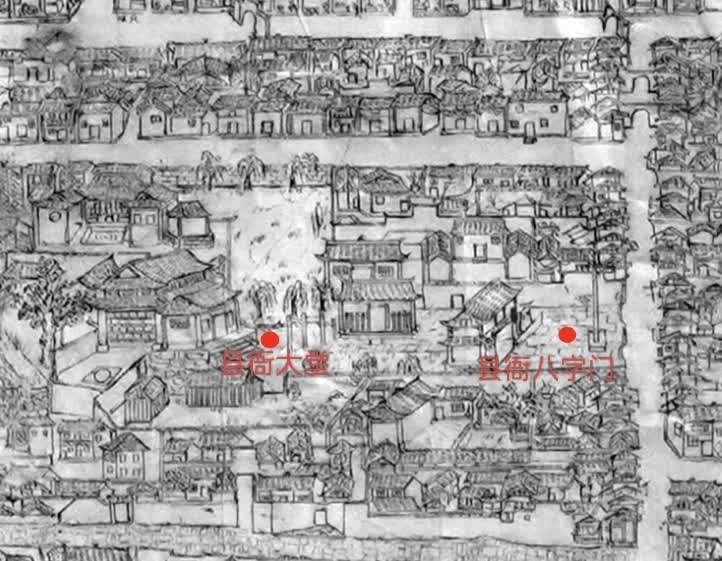

黔陽縣衙八字門遺址。黔陽縣衙坐落于南正街中部,占地約40畝,氣勢恢宏,曾是沅水上游最大的老縣衙之一,已拆毀殆盡,僅余一道八字圍墻。

彭哥帶你游黔城之十一:衙門口

手繪圖上的黔陽縣衙。(解放后建筑被毀,后辟為黔陽三中操坪。)

縣衙建于漢高祖五年(公元前202年),總體布局分為中、東、西三部分,中軸建筑是縣衙主體,迎街有照壁,然后是一座帶東西廂房的門樓,門樓正中高懸“黔陽縣”匾額進(jìn)入門樓才是縣衙主體。縣衙正中有三道門,正中間為儀門,儀門后為大堂,大堂后是宅門。如今,縣太爺坐鎮(zhèn)的大堂早已不在,唯有這棵古老的槐樹見證了歷史的興衰。

同仁堂藥局:同仁堂藥局是北京同仁堂的分號。清末民初始創(chuàng),服務(wù)宗旨是“修合無人見,存心有天知”。該桶形窨子屋系晚清民國時期的建筑,左右為廂房,門坊以磚石壘砌而成,并嵌有十分精美的石雕。

彭哥帶你游黔城之十二:同仁堂

同仁堂內(nèi)景。

壕坑

彭哥帶你游黔城之十三:消失的壕坑

曾經(jīng)的古老城墻,上世紀(jì)60年代后期被拆除用作建房地基。

尋蹤“三義宮”:“三義宮”始建于宋開寶五年(972年)坐落于古城壕坑巷,因當(dāng)時大量北方軍人落籍黔陽,帶來了北方民俗文化,所以修建了“三義宮”,三義宮是為紀(jì)念劉備、關(guān)羽、張飛“桃園三結(jié)義”而建,現(xiàn)已完全毀滅。

彭哥帶你游黔城之十四:消失的三義宮

下南門:下南(城)門原為迎熏門,位于黔陽古城南正街東側(cè)出口,城樓上曾懸掛有“日麗重關(guān)”的匾額,1964年拆毀,唯存門洞東側(cè)古城墻遺址。

彭哥帶你游黔城之十五:下南門遺址

位于上南門和下南門之間城墻巷的劉家窨子屋

消失的土街:土街為解放前黔城一條重要的街道,由西門貫穿黔陽三中至上南門,后因三中擴(kuò)建,大部分被毀,僅存天主堂附近200余米,與三中一墻之隔。

彭哥帶你游黔城之十六:殘存的土街

壽佛宮(今博雅居)

彭哥帶你游黔城之十七:壽佛宮(衡州會館)

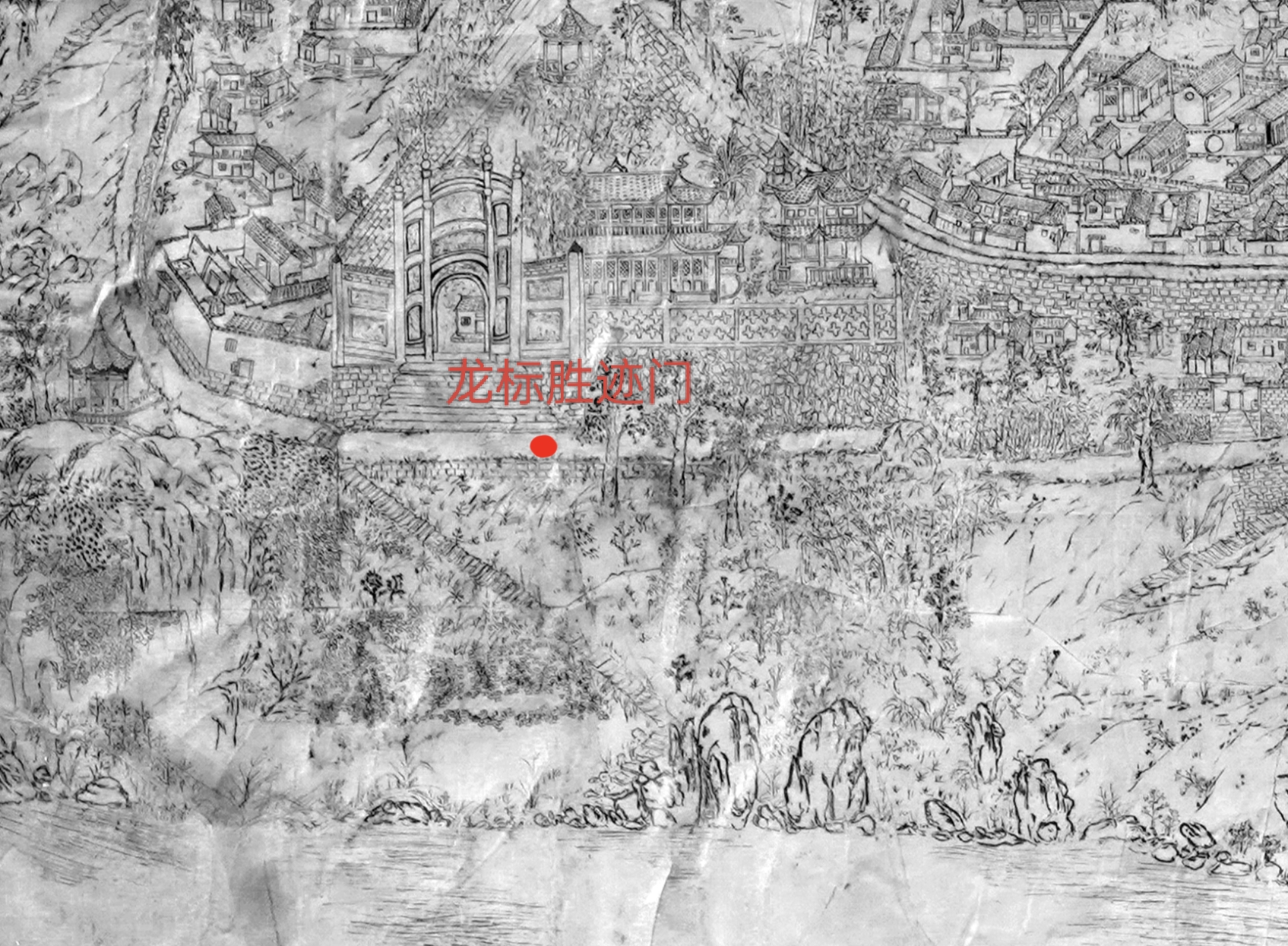

龍標(biāo)勝跡門:始建于清嘉慶二十年(1815年),道光十九年(1839年)黔陽縣令龍光甸重修,因時間久遠(yuǎn),整個大門已朝外傾斜,成為芙蓉樓景區(qū)一道獨(dú)特風(fēng)景。

手繪圖上的芙蓉樓龍標(biāo)勝跡門。

彭哥帶你游黔城之十八:不變的龍標(biāo)勝跡門

西門(中正門):中正門原稱安遠(yuǎn)門,是古城保存最完整的一個城門,方位是西門。原有城墻明朝前為土墻,明正統(tǒng)十四年(1449年)重修。明成化八年(1472年)又拓之東北,周長5華里,皆備哨所。清康熙、雍正、乾隆、道光年間皆有復(fù)修,現(xiàn)為紅砂石壘砌的拱門,門洞赤褐色巨石由于風(fēng)化侵蝕,凸凹不平,可想年代之久遠(yuǎn)。門上曾懸匾“水天一色”。

1938年戴笠在黔城辦軍統(tǒng)特訓(xùn)班,第二期結(jié)業(yè)時,蔣介石親臨視察,應(yīng)戴笠請求在西門城樓上題寫了“高瞻遠(yuǎn)矚”匾額。后蔣介石出西門、經(jīng)芷江回重慶。為求吉利,戴笠撰寫碑文,并將西門改為“中正門”。

手繪圖上的黔陽古城西門。

彭哥帶你游黔城之十九:復(fù)修后的中正門。

手繪圖上的下南門、萬壽宮和太平宮。

萬壽宮:外地江西同鄉(xiāng)的“江西會館”,黔陽古城江西會館始建于清道光年間,建有戲樓,議事大廳,財神殿,雅室?guī)浚跨娔汗牡睿┓钫睿^音堂等。會館還置田產(chǎn),義山,為新來乍到的同鄉(xiāng)提供短期食宿,亦可資困。1934年,由江西會館創(chuàng)辦的明新小學(xué)自城內(nèi)遷萬壽宮。

彭哥帶你游黔城之二十:今日萬壽宮

太平宮是寶慶客商在黔陽縣城建設(shè)的一座大型會館,坐落在沅水北岸,左隔楊公廟與新街接壤,右與萬壽宮毗鄰,北倚城墻,前為下河街,舊有青石板碼頭直通沅水。清嘉慶十八年(1813年)始建,嘉慶二十年撰寫修建碑記。清道光五年(1825年)捐店房屋宇基地。清光緒八年(1882年),公議修葺,補(bǔ)碑記。宮內(nèi)以青石板平鋪,戲臺、天井、頂室、門坊完整。宮內(nèi)還設(shè)有學(xué)堂,免費(fèi)為客商子弟進(jìn)行啟蒙教育,并資助貧困孩童上學(xué)。其舊址在下河街,倉庫在澄清坊,店鋪設(shè)南正街。而今會館仍在,壁上刻有碑記,另一塊青石板募捐碑記置于芙蓉樓碑廊。

彭哥帶你游黔城之二十一:太平宮

清繪黔陽縣治圖:同治十三年版《黔陽縣志》手繪的縣治簡圖上可以看到,黔陽古城北門外靠芙蓉樓方向有社稷壇,新街三皇廟東有山川壇,此古跡為明代早期所建,毀于民國。其余東、西、南(上南門、下南門)北門以及芙蓉樓、萬壽宮、普明寺、城隍廟、圣廟(文廟)、龍王廟、芙蓉樓均有標(biāo)注。

古城歷史文化的守護(hù)者彭承忠

2007年,在徐其昌手繪的基礎(chǔ)上,彭承忠花重金聘請懷化畫家重畫黔陽古城原貌圖,歷時10個月乃成,并以青綠著色,使得黔陽古城原貌重現(xiàn)在一張八尺宣紙上。彭承忠將這幅作品裝框掛于客廳中央,每日觀摩,從而對完整的古城原貌了然于心。他說,越來越多的年輕人不了解黔陽古城的歷史了,他要把古城每一條街道,每一棟窨子屋的故事記住,告訴更多的人,把黔陽古城的歷史文化傳承下去……

東西南北門、九街十八巷,對于黔陽古城的歷史,彭承忠如數(shù)家珍。

為什么我的眼里含著淚水,因?yàn)槲覍@片土地愛得深沉!(艾青)

2024年2月1日,得知手繪黔陽古城的85歲的徐其昌老人至今健在,住在古城昌齡路,我仰慕之至,遂與彭哥前往拜訪。老人看到我復(fù)制的他的手繪圖激動不已,我用記號筆在白紙上寫上:感謝您給我們留下了黔陽古城原來的樣子!老人則鄭重的在紙上寫下了他的名字——徐其昌。我終于和老人完成了一次對話,了卻了我長久以來的心愿。

黔陽古城城防及主要公共建筑標(biāo)注。

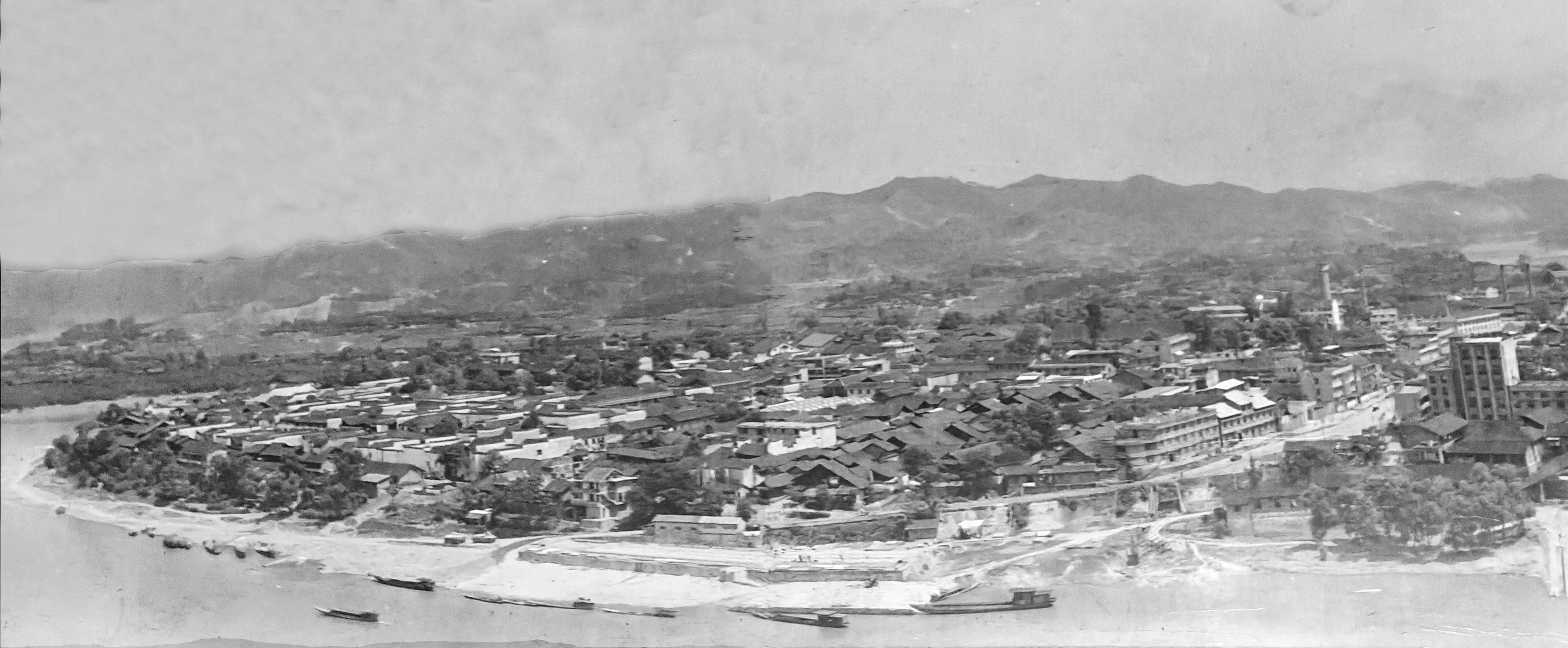

1991年未修建防洪堤之前拍攝的黔陽古城。

2024年1月30日,修建了防洪堤之后的黔陽古城。

對比徐其昌老人的手繪古城圖,看一江春水,載走古城的千年繁華……

推薦由洪江市作協(xié)主席曾慶平先生2020年出版的著作《鐔城流韻》,作者沉浸黔陽古城多年,潛心創(chuàng)作,用他的筆寫盡古城前世今生,文辭優(yōu)美,讀來令人蕩氣回腸,意猶未盡……愿每一位熱愛黔陽古城文化的朋友都能先讀讀這本書,再走進(jìn)古城尋訪,你一定會獲得更加深刻的感受!

來源:新洪江

作者:危友華

編輯:唐藝芬