高峽出平湖,千年古鎮沉碧波,懷化洪江市以水為脈譜寫文旅新篇——

侗歌飄蕩清江湖

【大湖名片】

清水江奔涌,渠水馳騁,兩河在懷化洪江市相擁,沅江干流段由此開始。2014年2月,沅江流域開發的最后一座大型電站——托口水電站關閘蓄水,52平方公里的清江湖(即托口水庫)面世,為沅江上游及湘西南地區最大的人工湖。

崇山峻嶺間,電站轟鳴,點亮萬家燈火,清江湖蓄洪灌溉,下游洪患不再頻發,且解了田間饑渴。湖光山色間,綠肥紅瘦、足音踏浪,文旅勃興、流金淌銀。

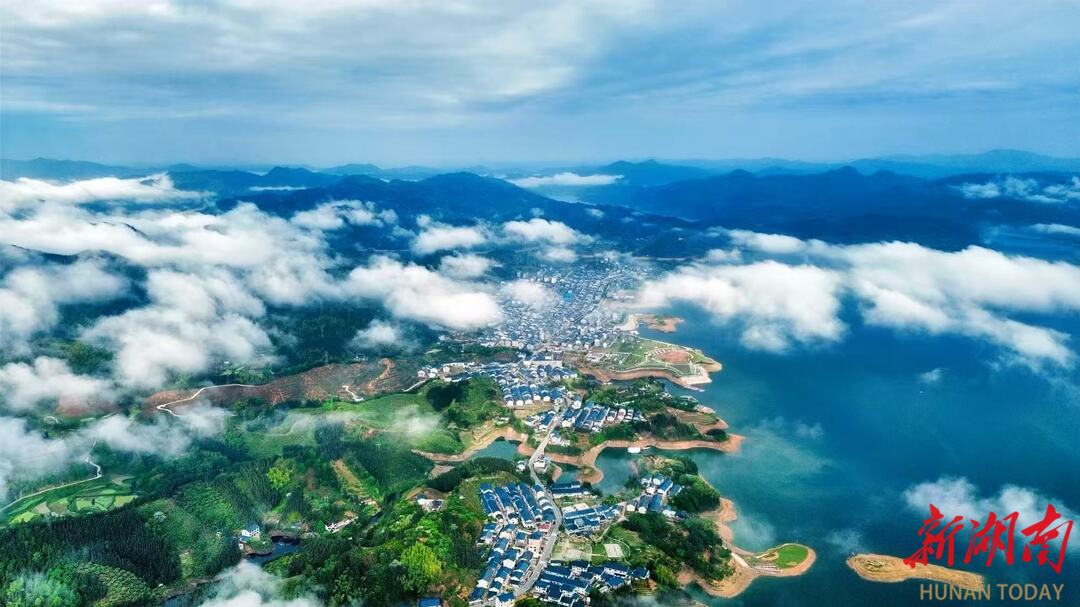

清江湖國家濕地公園。 楊錫建 攝

【大湖紀事】

清江湖年輕,才過外傅之年,恰如岸邊垂柳青綠、花色嬌嫩。

清江湖多故事:它的身體里,隱藏著一座千年商埠重鎮——托口古鎮。

清江晚映,水面鋪滿金黃。粼粼波光,映照的不僅是蒼穹與綠野,還有商道文化的歷史記憶,以及“湖底故鄉”的濃濃鄉愁。

日落時分,霞燒長空,夕照與山影同浮沉,造就了清江湖的絕美風景“清江晚映”。楊錫建 攝

“每天最愜意的,就是傍晚和家人在湖邊散步,看日落、吹晚風”

啁啾鳴囀,魚翔淺底,綠樹紅花相映,朝霞云霧相依……盛夏時節,記者來到清江湖,為一睹萬頃琉璃風采,也為探尋千年古鎮的身影。

登游船,蕩漾于碧波,不時偶遇幾座青洲,或有石質塔尖建筑冒出湖面。船家說,那是未被完全淹沒的古鎮痕跡。

原來,這里以前并沒有湖,而是沅江穿鎮而過的托口古鎮。

明清時期,托口古鎮是沅江上游第一水路口岸,木材、桐油、藥材等貨物,經此上達貴州、下抵洞庭。那時,古鎮商賈云集,呈“九街十八巷,一街一碼頭”盛景。清代《托口竹枝詞》載:“百丈牽船上急灘,鹽船爭泊碼頭灣”。

進入現代,水上交通被公路、鐵路取代,古鎮碼頭優勢日漸消失,繁華不再。但古鎮在當地仍然舉足輕重,是一重鎮。

“鎮里有幾千人,房子多是木房,低矮,密集”“家門前有條青石板路,孩子們喜歡坐在上面玩耍”“鎮子與三里村隔江相望,周圍有近4000畝良田”……對于古鎮,原住民記憶很深。

托口古鎮趕集鬧市。楊錫建 攝

托口古鎮的農貿市場。楊錫建 攝

“故土難離,但也不得不離。”54歲的粟昌軍是托口中學的教師,在古鎮住了40年,他說,古鎮因水而興,但也為水所困,“那時,每到五六月,就發大水,晚上不敢睡。碼頭年年被淹,1996年大水過境,屋里都能劃船!”

2003年,托口水庫項目正式啟動,主壩建在沅河鎮清水青村,副壩和發電廠位于托口鎮王家坳村。2011年至2013年底,包括洪江、會同、芷江3縣市7個鄉鎮52個村(居委會)339個村民小組,共計3.4萬余人,陸續搬離。

2011年的托口古鎮,居民開始陸續搬遷。楊錫建 攝

粟昌軍一家是第一批搬遷的移民,“當時有點興奮,水電站建成后,既能緩解水患,還能帶動沿線經濟,日子會更有奔頭。”他說。

2014年2月,托口水電站關閘蓄水。當閘門落下,水波初平,擁有1380年的托口古鎮沉入湖底。

“今年6月21日,‘沅江2025年第1號洪水’形成,托口水庫與五強溪、鳳灘等水庫協同,累計攔蓄洪量達18億立方米,相當于128個西湖!”托口鎮鎮長瞿太山說,沿河百姓安全度汛,托口水庫功不可沒。

清江湖畔,托口新鎮崛起。楊海濱 攝

“這些年基本沒漲過大水,生活安逸,睡得也安穩。”粟昌軍說,不少像他一樣的古鎮原住民,在托口新鎮的新民街社區安了家,“出門兩三百米就是清江湖,每天最愜意的,就是傍晚和家人在湖邊散步,看日落、吹晚風。”

露營基地里,人影幢幢,有的窩在躺椅里數星星,有的吃著烤串唱著歌

清江湖國家濕地公園管理處工作人員楊要賢,時常在湖邊漫步。與粟昌軍不同,他是為了守護這片水域的干凈澄澈,以及一群常來做客的“小精靈”。

“今年1月,就是在這,撞見了覓食的中華秋沙鴨。”行至副壩旁,楊要賢指著一處灘涂,言語激動,“足足15只,是迄今為止觀測到的數量最多的一次!”

中華秋沙鴨是冰河時代的“幸存者”,古老而珍稀,只在水質清澈、巢址豐富的水域停棲,是國家一級保護動物,被稱為“鳥中大熊貓”和水域環境的“生態試紙”。

2019年,清江湖通過驗收成為國家濕地公園,濕地率82.28%,常年保持Ⅱ類水質,是候鳥越冬的生態天堂。

一城山水,滿目翠綠,吸引的不只是珍稀飛鳥,還有逃離城市鋼筋水泥的游客。

耳畔飄來歌聲,記者循聲來到地處南岸濱水地帶的群紅農莊。

草坪上,帳篷支起一片慵懶的蔭涼,青年男女的歌聲纏著秋千悠悠蕩開;咖啡屋里,老人們站在窗邊閑話家常,光陰在杯沿緩緩舒展;水面上,游船濺起朵朵浪花,孩童的歡笑聲拋向云端……

群紅農莊里,游人在戲水。楊錫建 攝

“群山摟著秀水,連呼吸都帶著湖水的甜。”游客胡怡春倚欄遠眺,他說:“湘西地區難得見到如此開闊的水域,在這康養度假,再合適不過。”

家園變遷,百姓生計是第一要務。當地政府通過暢通廠區與湖區就業渠道、開展技能與創業培訓等,幫助移民謀得新活計。同時,規劃文旅發展版圖,讓綠水青山變成金山銀山,讓移民吃上“旅游飯”。

群紅農莊的老板尹秀群,是湖區第一個吃上“旅游飯”的移民。在這之前,她輾轉安江、株洲等地,做了30多年服裝生意。

“從小就喜歡家鄉的山水。”尹秀群說,古鎮搬到山坡后,她用做生意掙的錢,建了3棟小木屋,打造集美食、民宿、水上項目于一體的休閑農莊。2016年,農莊開門營業,營收年年破百萬元。

與農莊大部分員工一樣,餐廳領班楊南妹也是古鎮移民,搬遷前在外務工,現在家鄉旅游業紅火,她便在家門口找了這份領班的工作,收入較務工時翻了倍。“眼下正是旅游旺季,雖比平時累些,但腰包更鼓。”楊南妹說著,笑聲爽朗。

夕陽下的清江湖露營基地。楊海濱 攝

離開農莊時,已入夜。滿天星斗,與不遠處清江湖露營基地里的璀璨燈火,相映成趣。基地里,人影幢幢,有的窩在躺椅里數星星,有的吃著烤串唱著歌。基地相關負責人李盼介紹,自去年5月開業至今,已接待游客17萬人次。

湖周邊已有大大小小的餐館、民宿、農家樂、露營基地等50余家,如珍珠般鑲嵌在環湖村莊,帶動當地旅游業發展。上半年,清江湖國家濕地公園累計接待游客超30萬人次,實現旅游收入2500余萬元,同比分別增長16.3%、15.13%。

“游客來自天南海北,都喜歡我家具有侗族風情的裝飾,都愛吃我做的侗家菜”

業內專家說,如今,清江湖周邊居民不少人吃起“旅游飯”,但要吃得長久,還有很長的路要走。

“農莊一天最多接待500人,否則游客體驗感將大幅縮水。”尹秀群說。

“風景很好,但各景點較為散落,沒有串聯起來。”游客胡怡春說。

“之前有不少垂釣、帆船、摩托艇等項目想進駐,但因是國家濕地公園,開發區域和形式受限。目前,景區整體業態雖有一定規模,但相比洱海、滇池等地,還有一定差距。”洪江市文旅局副局長唐世健坦言。

如何保持長久吸引力?洪江市探索“兩條腿走路”。

堅守生態紅線,實行環湖一盤棋管理、一體化運營。加強導游、觀光車等配套服務建設,創建空間分流、時間調控、服務導流全鏈路科學調控體系,讓清江湖在最佳舒適閾值迎接每一位游客。

同時,挖掘清江湖的水文化、古鎮商道文化和侗族文化,打造宣教館、水文化館等特色展館,展示清江湖、托口水電站的前世今生,以及濕地生態系統保護知識,滿足研學旅行、科普教育等需求。

“文化是最深沉、最持久的力量。”唐世健說,文化著墨,不只為文旅賦魂,另一重考慮是,古鎮沉沒,易導致文化空間斷裂,移民安置點的文化重建與培育同樣至關重要。

唐世健所言不假,在移民安置點三里村,記者看到了當地政府的用心。

從露營基地乘船,穿湖而過,還未上岸,已見梯田層疊,侗族木樓依山而建、櫛比鱗次,清江湖沿岸侗族文化聚集地——三里村,立在眼前。

清江湖三里侗寨迎客來。楊錫建 攝

“進寨把歌先對來,千橋萬路任你走;喝下這杯五彩酒,不喝你就莫想走……”進寨門,喝攔門酒、跳竹竿舞、品合攏宴,濃濃侗族風情環繞周身。再往里走,侗族壁畫隨處可見,羅巖古寨、朗溪故城、楊公菩薩、十里古窯、十里畫廊、木商古道等,一一映入眼簾。

據當地人介紹,三里村的侗文化與沉睡湖底的托口古鎮同源。相傳,唐末五代時,侗族首領楊再思就誕生于此。這里還是侗族水神楊漱古戰場。

為了讓侗族文明在變遷中守住根脈,三里村新村建設充分利用湖岸地形,統一規劃打造侗族干欄式木樓、鼓樓等建筑群,同時延續過侗年、趕社、賽蘆笙、趕歌會等侗文化習俗,形成“水上侗寨”的獨特景致與濃郁的人文氣息。

曹蓮英家,就是一棟典型的侗家木板房,一磚一瓦皆由自己和家人親手搭建。2017年,她把家里的4間屋子裝飾一新后用作客房,將主屋改造成餐館,開辦起村里第一家民宿。“游客來自天南海北,都喜歡我家具有侗族風情的裝飾,都愛吃我做的侗家菜!”曹蓮英說著,眼睛笑得瞇成了縫。

“三里村,是一本浸潤侗文化的書。”該村黨總支部書記唐永剛說,從庫區移民村到旅游打卡村,三里村呈現給游客的民俗大餐,保護和傳承了侗家文化,當地人也借著文旅,抒發鄉愁。

誠然,清江湖的誕生雖是現代水利工程對自然的重塑,其歷史文化卻深植于沅水千年文明之中。若您想讀懂這一湖青綠的靈魂,不妨來這里走走,或許能觸摸到比風景更入心的人文魅力。

清江湖國家濕地公園。楊錫建 攝

【專家點評】

當地發展的“綠色引擎”

湖南省水利廳二級教授,原黨組成員、副廳長、巡視員 陳紹金

水庫者,水之潴也。清江湖宛如一顆巨大的藍寶石,鑲嵌在湘西南的崇山峻嶺中。庫面猶如被打翻的調色盤,五彩斑斕。白浪如練,游人如織,游船攪碎著一湖靜謐。此乃人定勝天之功,亦成就了一個國家級濕地公園。

水庫之濱,梯田層疊,侗族文化、農家樂、民宿、水上樂園、露營基地,成為當地發展的“綠色引擎”。

我曾多年聯系懷化的水利工作,多次上清江湖調研它的防汛抗旱功能:每到汛期,它能滯洪削峰,使下游河道防洪能力提升至20年一遇的標準;它的最小下泄流量為每秒298立方米,干旱季節不僅可為下游30萬畝農田提供解渴水源,還可進行生態補水,特殊干旱年景還可解決下游的人畜飲水困難問題。

每當望著這片美麗的水域,我就感慨萬千:這不僅是洪江市生態文明建設的縮影,更是人類與自然和諧的生動寫照!

來源:新湖南

作者:肖暢 黃欣然 易鑫

編輯:蔣良梅