洪江市黔陽古城灶王宮的主人袁世才緣何走上藏石之路?我憑借與他十余年的忘年交情,對他進行了深度采訪,話題涉及他的成長及個人隱私問題,經(jīng)他本人同意,整理如下,以饗網(wǎng)友諸君。

某一個周末,雨天,我獨自驅(qū)車來到黔陽古城,將車停放在北門坳(黔城完小旁)的免費大型停車場內(nèi),撐著一把大雨傘,信步由古城東門口進入古城。

約5分鐘來到坐落在古城南正街的灶王宮民俗館前,只見大門敞開,我直接進入屋內(nèi),看到袁先生獨自一人坐在客廳中間一款大樹根雕刻的茶幾邊泡茶,客廳是黔陽古城保存完好的旱天井,放著古典輕音樂,屏風(fēng)背后是兩尊灶王夫妻塑像,焚著香,仿佛事先知道我要來拜訪。

“啊,謝大來了,快請坐,我給你泡紅茶喝,你好久不來了呢!”

與先生客套寒暄后,我直奔主題。“袁老,我想采訪一下你,把你和你灶王宮特別是你的藏石介紹給大家。”

“好,謝謝你,有什么盡管問。”在品茶間隙,我打量了四周,布展盡是各種形態(tài)各異的石頭,先生似乎看出我的好奇與疑惑。

他說:“我先帶你看樓下樓上的石頭和其他收藏品吧。等下還給你欣賞一件寶貝。”

于是我放杯起座,跟隨先生走進他的石頭世界。

樓下參觀后,先生引領(lǐng)我上到二樓展館,并說藏石玩石也講一種天賦和緣分。

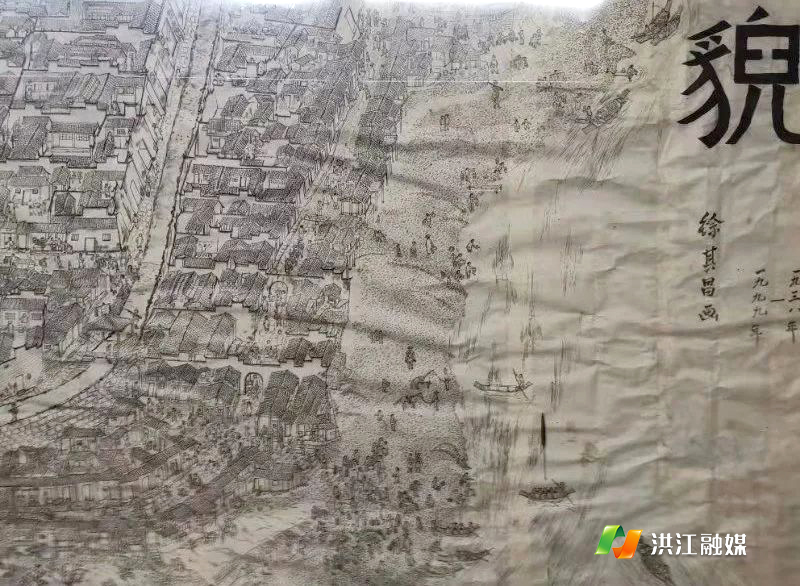

二樓是四面回廊,木雕窗花,放眼一望,好精美的奇石展覽館呀!布局一下吸引我的眼球:墻上一幅黔陽古城圖格外醒目,作者叫徐其昌是位民間傳奇人物,這幅巨畫,可謂是黔陽古城的清明上河圖,整個古城依原貌素描。土生土長的袁先生說:“當(dāng)初古城就是這樣保存非常完好,四個城門畫上每條街、每條巷、每間店鋪、河邊碼頭都清晰可見,都可追溯圖樣找到原址,而且畫上形形色色的人物上千,形態(tài)各異。”

袁先生介紹說:“徐其昌一共畫了三幅古城圖,一幅只有一米見方的現(xiàn)收藏于陳志明先生的節(jié)孝祠,上面沒有人物,一幅收藏在徐其昌一親戚手中,一幅在我這里。”談及徐其昌,先生點贊不已,說徐其昌生于黔城,大自己十歲左右,現(xiàn)定居在洪江古商城。

袁先生繼續(xù)介紹,徐其昌,5歲時因到一辦喜事人家看熱鬧,被放三連統(tǒng)的炮聲震壞耳膜,此后聽不到聲音,可命運盡會捉弄人,6歲左右又一場病讓他失聲,從此又聾又啞,也就無法進學(xué)堂學(xué)習(xí),加之個頭又小,成年后身高不到一米六。但為了生存生活,他到一理發(fā)店打短工,后自己在古城西門(后改叫中正門)至芙蓉樓中間河邊開了間理發(fā)店,別人理發(fā)收一毛錢,他只收五分錢,在等客人間隙,他用筆在紙上憑其記憶畫古城圖。他畫的這他幅古城圖,雖談不名畫,但對研究古城歷史文化絕對有價值,清明上河圖的作者是宮廷畫師,接受過系統(tǒng)的文化教育及繪畫技巧學(xué)習(xí)。可徐其昌沒接受過一天學(xué)習(xí)教育,又是聾啞人,真不知他是怎樣創(chuàng)作完成的。

談及此,先生一臉虔誠與迷惑。他花大力在民間找到此畫,收藏此畫,一是對徐其昌的敬備與崇拜;二是讓它的文化歷史價值保留傳承下去;三是對古城這座生于斯長于斯的故鄉(xiāng)一份紀(jì)念與念想。有哲人說過:上帝關(guān)上了一道門,必定會給你開上一扇窗,徐其昌憑借其天賦和不屈的精神,用筆用畫來表達(dá)他對這個世界的感恩與傾訴,也讓世人永遠(yuǎn)記住了平凡甚至卑微的他。

待介紹完這幅畫,先生又滿是激情地指著四周墻上掛的字及金漆木刻一一講解,那每塊木刻都是一個經(jīng)典故事或傳說,蘇武牧養(yǎng),許仙求情救白娘,薛仁貴救主,文王訪賢,塊塊可謂精雕細(xì)琢,栩栩如生。最巧的是文王訪賢下面擺張那塊石頭,石頭名稱也叫文王訪賢,石上紋理畫面清晰可見兩人一頭戴斗笠,似在釣魚,身旁畢恭畢敬站立一人,恰是在征求意見,好一塊“姜太公釣魚”奇石。

先生告訴我,賞石和評價一塊石頭的價值應(yīng)從形、色、質(zhì)、紋、韻幾方面入手,藏石、玩石也是講究意境,所謂大寫意,而命名也是一門學(xué)問和格局。

接著他指著滿屋子的石頭,挑了一些重點給我介紹,一塊石,雙面有紋線花色,他起名為藏龍臥虎,經(jīng)他指著紋線一講,果真如猛虎下山,草叢被虎風(fēng)吹得傾倒。另一面一只金龍見首不見尾,像在大海,又似在云端。最后到一間小房內(nèi),先生滿是自豪地講,這里擺的奇石全是各種石展獲獎的作品。

有金童玉女,有國寶,有南極精靈,有淑女……最高獎是去年昆明國際石展淑女獲得入圍獎。

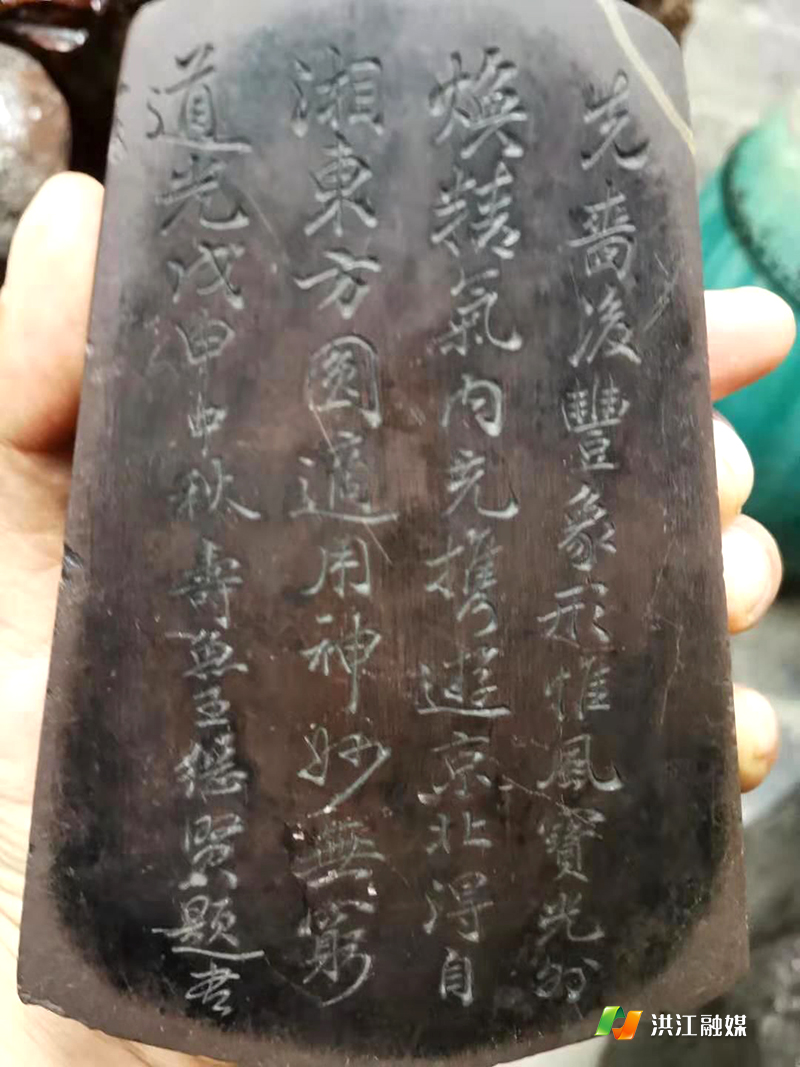

待一一介紹完后,我們下樓,先生又把近幾年來先后獲得的近百次獲獎證書給我看。最后神秘的要我獨坐喝茶,他去臥室取寶貝給我欣賞,約摸十分鐘后,先生拿出一塊手掌大小的硯臺給我看,說是我們洪江市古名人王繼賢使用過的,王繼賢的故居在洪江市黔城鎮(zhèn)長坡村。硯臺背面果有王繼賢親筆題的順口溜,硯臺手指輕輕一按,字跡就清晰顯示出來。

觀看這些重器寶物后,先生指著地面十幾方石頭說:“我正在做底座,準(zhǔn)備擺展十八羅漢。一方好石頭,底座非常講究。”

耐心講解完后,我倆又坐到茶幾旁,品著茶,繼續(xù)著我們之間聊天與采訪。

問:袁老,你是什么機緣和什么時候愛上藏石、玩石的?

答:我是2003年開始結(jié)石緣的,是從單位一位科長帶我撿到第一塊石頭開始的,這塊石頭上花紋極像一粒種子破土而出,我起名萌芽,這塊石頭就在古城龍王廟門口的河灘上撿的,當(dāng)時還沒修防洪堤。

問:你原來在什么單位上班呢?

答:我原來在溆浦大江口水泥廠上班。我是16歲也是1965年初中畢業(yè)下放到我市深渡苗族鄉(xiāng)的,在鄉(xiāng)下待了6年,因為參加首屆上山下鄉(xiāng)知識青年表彰大會,1971年被推薦招工進入國有企業(yè)原大江口水泥廠的,后改制了。

問:你藏的石頭是自己撿的還是收購的?共花了多少錢?

答:我絕大多數(shù)石頭是到沙灣鄉(xiāng)老屋背村農(nóng)民手中收購的,幾年時間共花了20多萬元,買下4000方石頭,基本都是沅江石。

交談中,先生表露出他現(xiàn)在最大的愿望是希望政府或其他企業(yè)組織能提供三千平方米的展覽館,他自己負(fù)責(zé)布展,什么合作方式都可以談。

而且自己也只是這些奇石的保管者,最后還是要捐贈給國家與政府的。

他說愿盡余力為洪江市的旅游興市作出自己的貢獻。

近年來,先生與他們的奇石協(xié)會不斷努力,推動了我市民間奇石市場的有序建立,并把我們沅江石乃至沅江玉推向全省乃至全國。

黔陽古城文明因為得到袁先生這群民間義士保存?zhèn)鞒卸交鹣鄠鳌?/p> 向他們致敬,真可謂: 一朝入石界, 十年難停歇。 緣何這般迷, 方寸有世界。 審核:符玉娟 終審:劉輝霞

來源:市融媒體中心

作者:謝群

編輯:唐藝芬

本文為洪江市新聞網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請附上原文出處鏈接和本聲明。

本文鏈接:http://www.contacsealstone.com/content/2021/01/08/8818596.html